商標権と模倣のブランド戦略

配信日:2025年10月29日

近年、AIでイラストや動画が簡単に作れるようになり、クリエイティブの境界線が急速に曖昧になっています。生成物が「誰の表現の延長なのか」「どこまでがオリジナルなのか」が不明瞭になり、肖像権や商標権、さらには文化的起源をめぐる議論が頻発しています。今回のコラムは、AIやグローバルブランドの事例を手がかりに模倣と商標の問題を考えてみましょう。

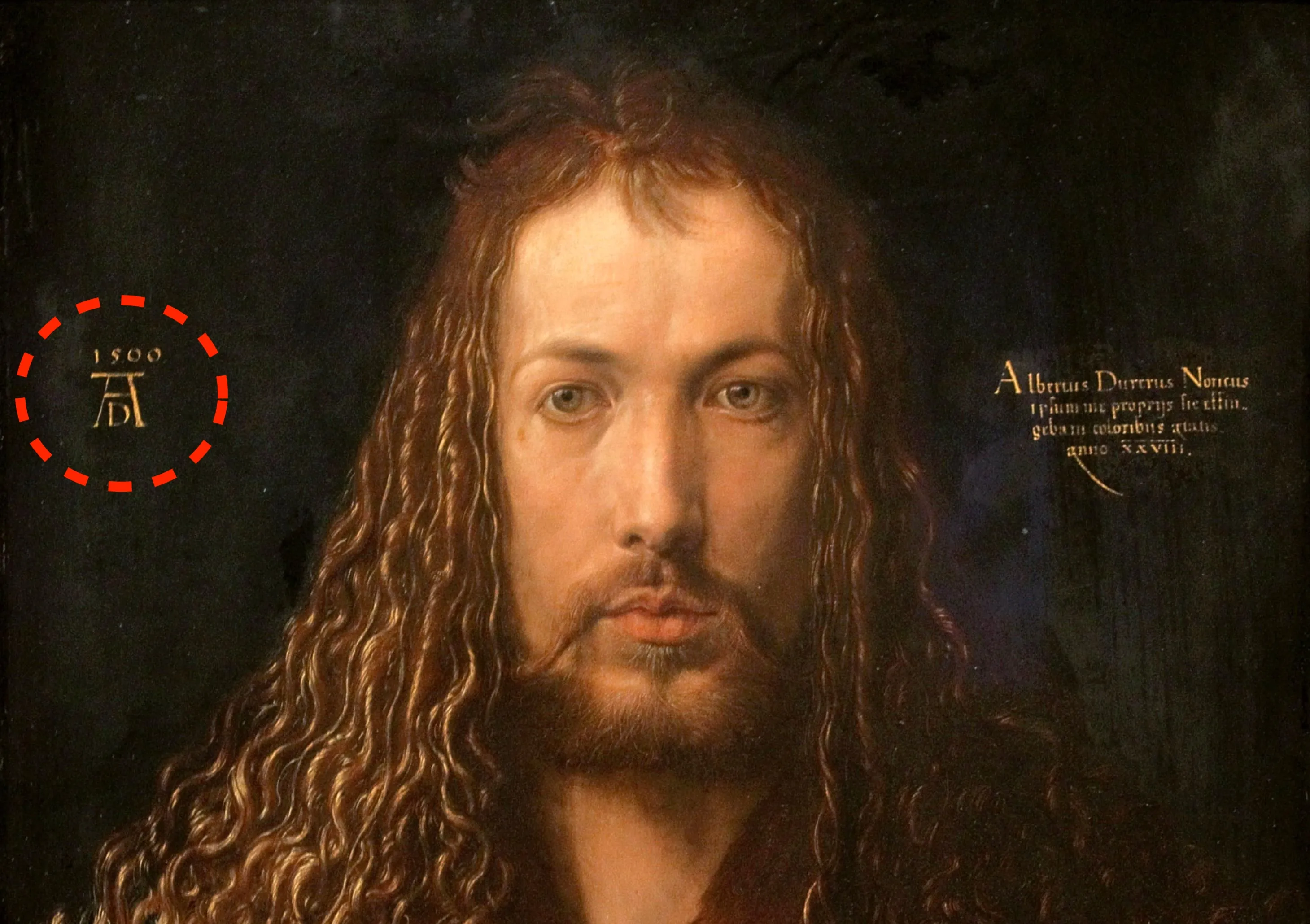

デューラーが訴えたのは「似せ絵」ではなかった

まずは商標問題の歴史をみてみましょう。16世紀、北方ルネサンスの巨匠アルブレヒト・デューラーは、自らの絵が模倣されたことで裁判を起こしました。おそらく世界最古の商標問題です。しかし彼が問題にしたのは「絵が似ていること」ではありませんでした。彼が怒ったのは、模倣業者が自分のトレードマークである「AD(アルブレヒト・デューラー)」のサインまで真似して販売したことです。

当時から「絵は似る」こと自体は珍しくなかった。むしろ、模倣は一種の表現技法の継承とさえ考えられていました。しかし署名は違います。それは作品の「信用」を表すものであり、そこを勝手に使われると、努力も信頼も踏みにじられたことになる。デューラーが怒ったのは、自分の絵を真似されたことではなく、「自分の名前=信用」にただ乗りされたことだったのです。

AI俳優ティリーが突きつけた「新しい模倣」

そして現代。ハリウッドではAIで生成された「ティリー・ノーウッド」という架空の俳優が登場しました。ティリーは、多数の俳優の表情・声・演技を無断で学習してつくられたキャラクターです。

このときも、人々が怒ったのは「顔が似ている」からではありません。AIが俳優たちの演技という「信用」を無断で利用し、その成果物を「ティリー」という新しいブランドのように市場に出したこと。そこに、オリジナルの俳優たちへの敬意も対価もなかったことに怒りが集中しました。

これは、デューラーのサインを勝手に使った模倣業者と本質的には同じ構造です。AIが俳優たちの名前や功績を明示しないまま「利益」を吸い上げたことが、人々の不信と反発を生んだのです。

文化を語らなかったアディダス

もうひとつの象徴的な例が、2024年に話題となったアディダスのサンダル問題です。アディダスが新作として発表したサンダルは、メキシコ南部オアハカ州のサポテコ族が150年以上にわたってつくり続けてきた伝統的な革サンダルに酷似していました。

実は、アディダスが「デザインを参考にする」こと自体は違法ではありません。しかし大きな問題は、「その起源を語らなかった」こと。伝統文化の担い手を無視し、まるで自社の独自開発品のように市場に出したことで、「文化の盗用」という批判を浴びました。

デューラーが怒った「署名の盗用」と構造は似ています。サポテコ族は商標を持っていませんでしたが、150年という歴史と職人たちの誇りがあります。その「信用」を明示せずに使ったことで、「盗んだ」と見なされてしまったのです。

個別の誰かを模倣したわけではないことが法的にはグレー

デューラーに比べて現代の問題はもう少し複雑で、白黒を判断しずらい状況にあるのも事実です。というのも、AI俳優「ティリー・ノーウッド」は特定の実在俳優の名前や顔そのものをコピーしているわけではありません。アディダスが取り上げたオアハカの革サンダルも、特定個人の商標が貼られているわけではありません。つまり、デューラーのケースのような「明確な署名・商標の無断使用」とは異なり、誰か個人の名前や登録マークを直接侵害しているわけではないため、現行法上はグレーゾーンに入ります。法的な明確性がないまま社会的な非難や政治的反応が起きる。これが現代の複雑さです。ティリーもアディダスも、誰か特定の個人の権利を侵害しているわけではない。だからこそ、法的には裁きにくい。しかし、「みんなの努力」にタダ乗りしているという倫理的・感情的な反発は、法を超えて広がるわけです。

怒りの本質は「模倣」そのものではない

ここまでの三つの事例、デューラー、ティリー、アディダスはいずれも共通しています。それは、怒りの原因が「似ている」ことではなく、「信用を踏みにじった」ことにあることです。人々が怒る理由にはいくつかの共通した心理があります。

- 1.努力や信用が軽んじられたと感じる

- 長い時間をかけて築いてきた価値をタダで使われたという感情。

- 2.承認の欠如

- 誰がつくったのかを明示されず、存在が消されたように感じる。

- 3.不公平感

- 模倣者が元の創り手よりも多くの利益を得る構造。

- 4.居場所の喪失への恐れ

- 仕事や文化が奪われ、自分たちの存在意義が消える不安。

つまり怒りの根底には、「自分たちの努力や存在がなかったことにされる」という、非常に根源的な人間の感情があるのです。

模倣とブランド戦略の「分かれ道」

模倣は、ビジネスにおいてもよくあることです。他社をまねることの他に、多くのブランドは、他の文化や表現から着想を得て、新しい価値を生み出しています。ティリーやアディダスはこちらになります。後者の場合、重要なのは「模倣すること」ではなく、「どう語るか」です。

- 起源を明示する

- 敬意を示す

- 対価を支払う

- 創り手の存在を消さない

これらをきちんと行えば、模倣は「盗用」ではなく「共創」に変わります。アディダスもティリーも、「模倣」ではなく「信用をどう扱ったか」で結果が大きく分かれたのです。

これからのブランドに問われること

AIのイラストや動画、アディダスのようなグローバル企業によって、模倣と盗用の境界はますます曖昧になっています。だからこそ今、ブランドに問われているのは「法的な正しさ」ではなく、「信用の扱い方」です。「誰の努力に乗っているのか」を語り、敬意と対価を伴うことで、ブランドは文化と共に歩む存在になれるでしょう。逆にそれを怠れば、ブランドはたとえ合法であっても「奪う側」として激しい反発を受けます。

ブランド戦略において模倣は避けられない問題です。しかし、模倣と盗用の差は「語るか、語らないか」にあるのではないでしょうか。「信用を奪うブランド」ではなく、「信用をともに育てるブランド」になること。それが、AI時代のブランドにとって信頼や信用になると思います。