データで見るブランドコンサルティングの真価|300事例から導いた成功法則

300件の現場から導き出した「ブランド投資の費用対効果」とは。

タブレット型POSレジの成功事例や、失敗の落とし穴、そして勝てる市場を再定義する6つの成功要因を、ブランドコンサルタント水野与志朗が解説します。

はじめに:なぜ今、ブランディングに「証拠(エビデンス)」が必要なのか

「ブランドを構築すれば、売上が上がる」「ロゴを刷新すれば、企業のイメージが良くなる」。これまで多くの現場でこのような言葉が語られてきました。しかし、ブランドコンサルティングという形のないサービスにおいて、これほど実体の掴みづらい言葉もありません。実際に、「高い費用をかけてブランディングに取り組んだものの、結局何が変わったのか実感が湧かない」というお悩みも少なくないのです。

遠い昔、ブランディングは、情緒的な「イメージ戦略」が主役でした。しかし、情報が溢れ、消費者の目線が厳しくなった現代において、感覚だけに頼ったアプローチは限界を迎えています。今、企業がブランドコンサルティングに求めているのは、単なる「見栄えの良さ」ではなく、事業成長を裏付ける「確かな証拠(エビデンス)」ではないでしょうか。

300件の現場から見えた「成功と停滞」の分岐点

私たちビーエムウィンは、これまで300件を超えるブランド・プロジェクトの伴走をしてまいりました。その膨大な実務経験の中で目にしてきたのは、華々しく成功を収める企業と、残念ながら変化を起こせずに停滞してしまう企業の、驚くほど明確な「差」です。

成功する企業には、必ずといっていいほど「一次情報(自社にしかない事実)」に基づいた独自の戦略が存在します。一方で、停滞してしまう企業の多くは、どこかで聞いたような「二次情報」や、他社の成功事例をなぞっただけの、根拠の薄い施策に終始してしまっているのです。

「感覚」を「科学」に変え、ブランドを経営の資産に

ブランディングは、本来「博打」であってはなりません。私たちは、コンサルタントの「感性」や「センス」という言葉で片付けられがちだった領域を、300の事例から導き出したデータによって、再現性のある「科学」へと昇華させたいと考えております。

本コラムでは、私たちが現場で蓄積してきた「一次情報」と「独自データ」を惜しみなく開示いたします。 「ブランドコンサルティングによって、組織の何が、どう変わるのか」 その真価を、抽象的な理論ではなく、実務から導き出した「成功の法則」としてお届けいたします。これからブランディングという大きな決断を下そうとされている皆様にとって、この記事が「確信」へとつながる一助となれば幸いです。

【独自検証】データが証明する「ブランドコンサルティング」の投資対効果

ブランドコンサルティングを検討される際、経営者の皆様が最も懸念されるのは「ブランドへの投資が、本当に売上という成果に結びつくのか」という点ではないでしょうか。ある程度の会社の経営陣であれば、ブランドの重要性や投資の必要性はイヤと言うほど分かっていらっしゃいます。しかしどのような成果が得られるのかわからないものに投資は出来ない。それが多くのブランド担当者の悩みでもあります。

まずは、私たちが実際にお手伝いをした、タブレット型POSレジを展開する「ブランドF」の事例をもとに、ブランド投資と成果の因果関係を解き明かしていきます。

市場のパラダイムシフトと「ブランドF」の台頭

かつて、店舗ビジネスにおける「レジ」といえば、1台100万円近くする大型の据え置き型が一般的でした。しかし、キャッシュレス化の波と個人経営店舗の増加により、既存の重厚長大なシステムは、現場のニーズから乖離しつつありました。

ブランドFは、そこにいち早く着目し、既存のタブレットで起動できる「レジアプリ」を開発。個人経営の飲食店やエステサロンなどを中心に急速に支持を広げました。しかし、市場の成長とともに競合ブランドも激増。ブランドFを担当するブランドマネージャーは膨大な広告投資を行う必要性を訴えるも、経営陣から「マーケティング投資を継続することの、真の費用対効果」を客観的に証明することを迫られたのです。

「イメージ総量」と「売上」の相関を可視化する

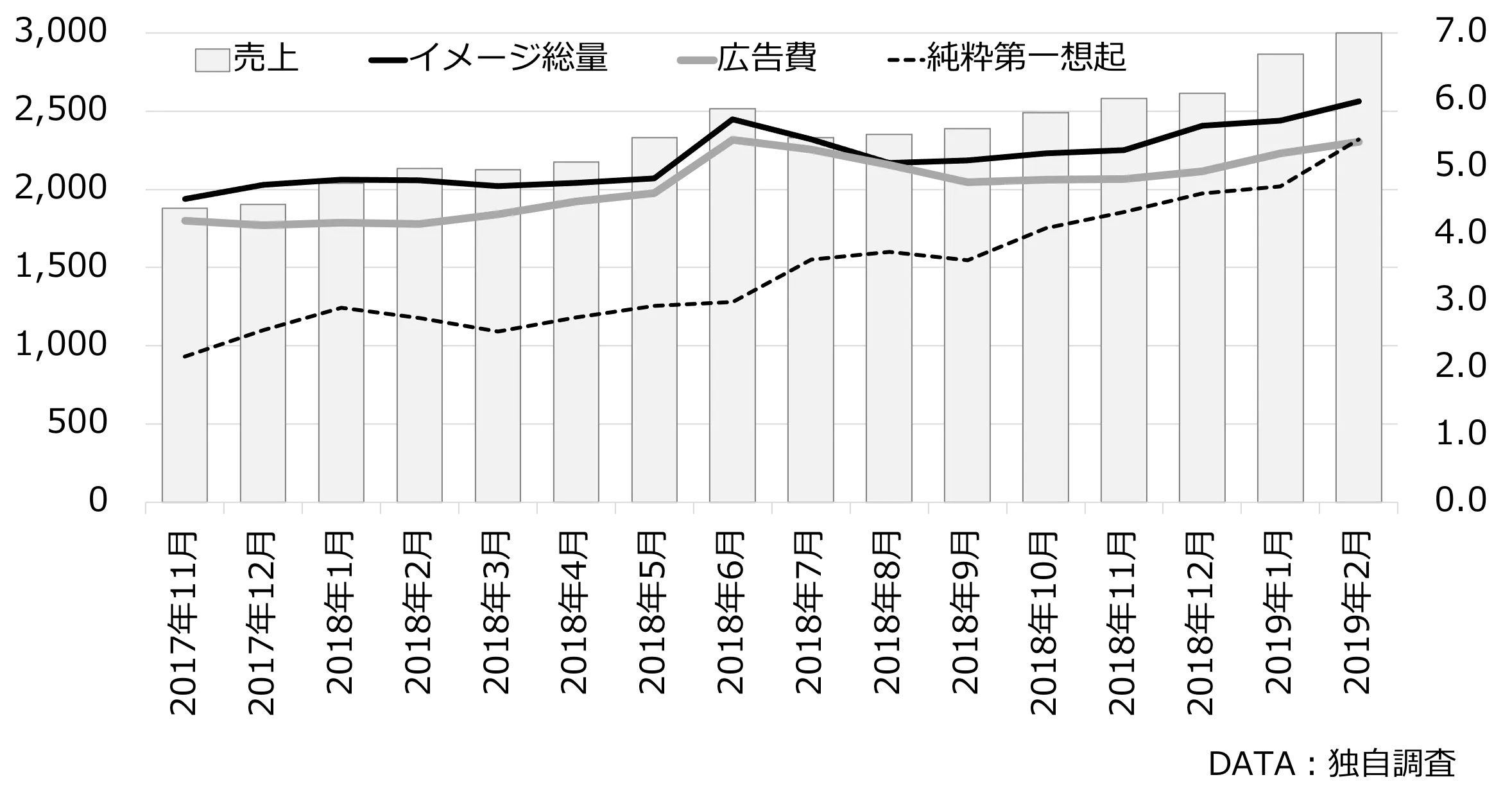

私たちは、膨大なマーケティング費用の仕分けと、時系列での推移を徹底的に分析しました。費用を「広告」「プロモーション」といった大分類から、さらに詳細な小分類へと解体。それらとブランドイメージ、そして実売上の相関を検証しました。その結果が、以下のデータです。

図1.マーケティング投資と売上の相関性

DATA:ビーエムウィン独自調査。『数字とブランド(水野与志朗著)』にも掲載

これらのデータを見ると、「広告費」の増減と「イメージ総量」、そして「売上」の山谷が、驚くほど同じ傾向を示していることがわかります。

特筆すべきは、単なる広告の投下量だけでなく、消費者の心の中に形成される「イメージ総量」や「純粋第一想起(特定のカテゴリーで真っ先に名前が挙がること)」が、売上や市場シェアの拡大を力強く牽引している点です。この客観的な事実を提示したことで、経営陣からブランド投資継続の承認を得るに至りました。

何が投資に値するか。「勝ち筋」を抽出する

このブランドコンサルティングのプロセスには、大きな副産物がありました。それは、単に相関を確認するだけでなく、「どの施策が最も投資に値し、何が効果的なのか」という「勝ち筋」が自ずと浮き彫りになったことです。

- 感覚的な判断の排除: 「なんとなく効いている気がする」施策をデータで選別。

- 次の一手の高精度化: 過去のデータに基づき、確度の高い次年度マーケティング計画を立案。

ブランドコンサルティングの本質とは、単にロゴやイメージを整えることではありません。このように、経営判断の根拠となるオリジナルな「一次データ」を抽出し「勝ち筋」を見抜き、マーケティング投資を「ブランド資産」へと変えていくプロセスそのものなのです。

300プロジェクトの分析で判明した「失敗の共通パターン」

一方で、ブランドコンサルティングの現場において、私たちは数多くの「志半ばで形骸化してしまったプロジェクト」も目にしてきました。それらの失敗事例を詳細に分析すると、初期段階で共通して陥っている「落とし穴」が浮かび上がってきます。そこでブランドコンサルティングの現場が示す失敗の予兆、「初期段階の3つの落とし穴」を紹介しましょう。プロジェクトが失敗に向かう際、現場では特有の「言葉」や「行動」が散見されます。

- 「まずは少額でテストを」という罠(投入量の不足)

「とりあえず5万円で1ヶ月回してみよう」といった、極端に小規模なテストマーケティングは、失敗の典型的な予兆です。 例えば、クリック単価200円、コンバージョン率0.1%という条件下で5万円を投入しても、計算上の獲得顧客数は「0.25人」に留まります。

「5万円÷200円×0.1%=0.25人」。

0.25人の集客、つまり顧客が1人にも満たないということは「成果は0」となるのです。そもそも市場に認知されずに、「うまくいかなかった」というネガティブな実績だけが残り、本質的な検証さえできずにプロジェクトは頓挫します。

- 社内のみで通じる「我が社らしいロジック」の支配

社内のみで通用する偏った考え方や「空気」が優先されて客観的で合理的な指標が軽視されてしまうことにあります。いざ投資の判断という段になると、ブランド論は脇に追いやられ、いつもの慣習に支配されてしまう。これは、多くの組織が陥る「内向きの罠」です。例えば、新たに加わった経営陣から次のような問いを投げかけられたとき、みなさんは裏付けデータで答えることができるでしょうか。

- 「獲得すべきシェアは、具体的にどの程度を目指すべきなのか」

- 「この製品と競合の競争力の差は、本当に優位と言えるレベルにあるのか」

- 「ブランド認知をどこまで引き上げれば、実際の成果(売上)に繋がるのか」

- 「販促や広告に対し、根拠を持っていくらカネをかける必要があるのか」

これらの問いに、客観的な裏付けなしに「いつもの感覚」で答えてしまうことこそが、失敗への入り口です。社内の空気を読むのではなく、市場の事実を読む。この切り替えができない限り、ブランディングは投資ではなく「終わりのない出費」になってしまいます。

- 「質」の議論にこだわり、「量」の視点が軽視される

認めたくない事実ですが、一般的に製品やサービスの差別化には限界があります。顧客から見れば競合と「ほぼ同等(パリティ)」であることも少なくありません。こうした状況で勝敗を決めるのは、製品の品質や広告の「質」以上に、製品開発の数や広告投下量など投入される「リソースの総量」です。しかし「質」の議論にこだわり、「量」の議論を軽視することは少なくありません。

例えば、卓越した営業マン3人の組織より、標準的な担当者10人の組織の方が成果は高まります。顧客の数も300人の接点より1000人の方が、コンバージョンは格段に上がります。広告もそうです。表現の巧拙を議論する前に、まずターゲットへの「リーチ(到達範囲)」や「インプレッション(露出量)」が競合を圧倒しているかを見極める必要があります。

差別化など「質」の違いに奔走するあまり、市場を動かす物理的な「投下量」を軽視すること。成熟市場における大きな落とし穴のひとつです。

成功への指針:ブランドを資産に変える6つの成功要因

では、資金や戦力が限られている中で、どのように成功を掴み取るべきでしょうか。その成功要因を、順を追ってお話しましょう。

- 数字による「勝てる市場の発見」とフォーカス

ブランド戦略を立てる際、多くの企業が業界全体のシェアを見て自社の立ち位置を把握しようとします。しかし、数パーセントのシェアで「その他」に括られるような広大な市場データを見ているだけでは、勝つための指針は見えてきません。重要なのは、数字を分解し、自社が「勝てる市場、少なくとも負けない市場」を特定することです。

マツダの視点は良い参考になるでしょう。世界全体の自動車シェアを見れば、マツダがトヨタに挑むのは困難に見えるかもしれません。しかし、「国内のスポーツカー市場」という特定のセグメントで集計し直せば、マツダ・ロードスターは圧倒的な存在感を放っています。

このように「スポーツカー×国内市場」と市場をセグメンテーションに分ける、またはこれまでの見方とは違う「市場の再定義」ができれば、余計な施策を削ぎ落とし、勝てる土俵へ全リソースを集中させることが可能になります。「戦わない市場」を決め、「負けない市場」にフォーカスする。これが成功の第一条件です。- 射程圏外からの差別化「1.7倍の法則」

競合との優位性を見極めるには、自ブランドに有利な項目で比較する「イメージレーティング」が有効です。重要なのは、競合の攻撃が届かない「安全圏」を数字で把握することです。ここに安全圏を測る「3:2」の指標があります。競合ブランドとの距離を「3:2」以上に保つことができれば、競合からの影響を受けにくい安全圏といえます。これを具体的な指標に置き換えると、「1.7倍(5÷3)」の開きがあるかどうかが基準となります。

図2.ブランドCの強みが際立つイメージレーティング

DATA;ビーエムウィン独自調査。『数字とブランド(水野与志朗著)』にも掲載「なんとなく勝っている」という感覚を排し、1.7倍という数値的根拠を持って強みを定義すること。これが競合に埋没しないブランドを構築するための競争戦略です。

- 「橋頭堡(きょうとうほ)戦略」によるステップ式攻略

目標設定にもコツがあります。大きな野心を「実現可能な小目標」へと細分化する、ステップ式の目標設定を推奨しています。つまり、最初から市場のすべてを取りに行くのではなく、まずは確実に「1つ」の足場(橋頭堡)を築く。そして2つ目、3つ目と順次拡大し、最終的に全体を攻略する戦略です。

上位ブランドの死角を突く感覚です。上位ブランドには強固な固定客と潤沢な予算があります。下位ブランドが真正面からぶつかっても、返り討ちにあうのが関の山です。しかし、市場の極めて限定的な領域(1つ分)を狙う程度であれば、上位ブランドは脅威を感じず、往々にして「こちらが見えていない」ことすらあります。

つまり波風を立てず、目立たないように静かに橋頭堡を築き上げる。そして上位ブランドが異変に気づいた時には、すでに「6%」ほどのシェアを確保してしまっているのが、消耗戦に陥らない「良い勝ち方」です。この「負けない目標設定」の積み重ねこそが、最終的に市場の勢力図を塗り替える原動力となります。

- カテゴリーを絞り込み、品揃えで圧倒する

「何でもできる」全方位型の総合ブランドは、結局「何が専門なのか」が伝わらず、顧客の記憶に残りません。ブランドを資産に変えるための鉄則は「カテゴリーは狭く、品揃えは広く」展開することです。ここで役立つのが「3:1の法則」です。競合を凌駕する戦場(カテゴリー)を絞り込んだら、その中での製品ラインナップは競合を圧倒しなければなりません。競合製品1に対してこちらは製品3で凌駕するのです。

また、主力となる強い2つ目の製品(次期主力製品)を育てるためには、常に次期候補を含めた3つ以上の製品を準備しておく必要があります。5つの製品を出せば3つは「死に筋」になるかもしれませんが、それは想定内です。あえて製品を「多く従える」ことで、競合による切り崩しを防ぎ、専門ブランドとしての地位を盤石にするのです。

顧客が迷わず注文できる「専門性」と、競合に隙を与えない「圧倒的な選択肢」。この両立が、市場で存在感を得るブランドの姿です。

- オペレーションをつかさどる「組織の連動性」を意識する

優れたブランド戦略を立案し、完璧な広告キャンペーンを準備しても、最後に成果を左右するのは現場の「オペレーション」です。ここで躓いてしまえば、それまでの投資はすべて無に帰します。

例えば「営業部」というのは社内の仲間であっても不確実な存在です。製品開発や広告出稿は計画通りに進みやすいものですが、営業活動はそうはいきません。活動は属人的になりやすく、関わる人数も多いため、最もコントロールが困難です。また企画、マーケティング、ロジスティクスなど、これらのバックオフィスが分断されていると、営業が商談を決めてきても納品が滞り、顧客に叱られるといった「組織的な複雑骨折」が起きます。

ブランド担当者は、営業部を単なる「身内」である一方、「攻略すべき一つの市場」として向き合うとよいのです。彼らが迷わず、最大のパフォーマンスを発揮できるようにインナーブランディングを徹底することが求められます。

- データと情報への投資を厭わない

「数字(データ)がないから判断できない」と諦めてしまうか、費用をかけてでも事実を拾いに行くか。この差が、ブランド・カンパニーになれるかどうかの分水嶺となります。「情報」への投資が成功を左右するのは事実です。実際、世の中からブランド・カンパニーと認められる企業は、一様に情報への投資を厭いません。データ軽視の価値観は、往々にして「以前、調査データが使い物にならなかった」といった過去の経験に起因することもあります。しかし情報の価値を否定することは、地図を持たずに航海に出るのと同じです。成功する企業は、データこそがリスクを最小化し、リターンを最大化する「武器」であることを知っています。

「現場を見れば十分だ」と考える方も多いですが、情報は多すぎると脳が処理を制限してしまい、何も見えていない状態に陥ります。 そして、現場を見るコツは「行く前にまず数字(市場情報)」を見ることです。例えば「なぜこの数字になっているのか?」という問題意識を持って現場を観察する。視点が定まることで、初めて現場の一次情報が意味を持ち、その後の仕事の無駄が削ぎ落とされます。

お金をかけてでも質の高いデータを持ち、思考の解像度を上げること。これが、不確実な市場で勝ち続ける、ブランドの「作法」なのです。

結論:ブランドコンサルティングを「魔法」にしないために

ブランドコンサルティングを導入すれば、まるで魔法のように明日からすべてが好転する。残念ながら、そのような奇跡は起こりません。しかし、これまでお伝えしてきた通り、データに基づいた「意思決定」と、いくつかの「成功要因・条件」が噛み合ったとき、企業には確かな変化が訪れます。

私たちが提供できるのは、300件の事例から導き出した「地図(データ)」と、迷わず進むための「羅針盤(戦略)」です。しかし、実際にその道を歩み、ブランドに命を吹き込むのは、その企業で働く皆様自身の熱量に他なりません。

外部の客観的な視点をベースに自社の「本当の価値」を再発見したとき、社員の方々の言葉が変わり、行動が変わり、それが顧客への提供価値の向上へと繋がっていく。この「内部からの変革」と「外部の知見」が同期した瞬間こそが、ブランドが経営資産へと変わる分岐点なのです。

専門知見をさらに深く知るために

本コラムで触れた「感覚を科学に変える」手法や、ブランドを経営資産として数値化する考え方については、代表・水野の著書にてより詳細に解説しております。

右脳的なクリエイティビティと、左脳的な論理・数字をどう融合させ、強いブランドを構築するのか。300以上のプロジェクトを率いてきた知見を凝縮した一冊です。

執筆者プロフィール

水野 与志朗(Yoshiro Mizuno) ビーエムウィン株式会社 代表取締役 / コンサルタント

10冊の著書を出版している。味の素ゼネラルフーヅ(現:味の素AGF)でのブランドマネージャーを皮切りに、日欧米企業での主要ブランドの再構築を成功させキャリアを積む。2002年に最初の著作「ブランドマネージャー(経済界)」を出版し独立。2005年にビーエムウィンを設立。以来、消費財メーカーを中心に300以上のブランド・プロジェクトにかかわる。主な著書に「ブランドマネージャー(経済界)」「戦略的パブリシティ(オーエス出版)」「THE BRAND BIBLE(総合法令)」「ブランド戦略実践講座(日本実業出版)」「相談からはじまる営業ならこんなに売れる(同文館出版)」などがある。

公式SNS / 外部サイト [LinkedIn] /

次に読むべき記事

データの裏付けを得た後は、ブランド構築の基本ステップを確認。

▶ ブランディングとは?意味や戦略の立て方をプロが解説

あわせて読みたい

自社の「勝ち筋」を共に見出すパートナーの役割を知る。

(LinkedInへのログインが必要です)

(LinkedInへのログインが必要です)